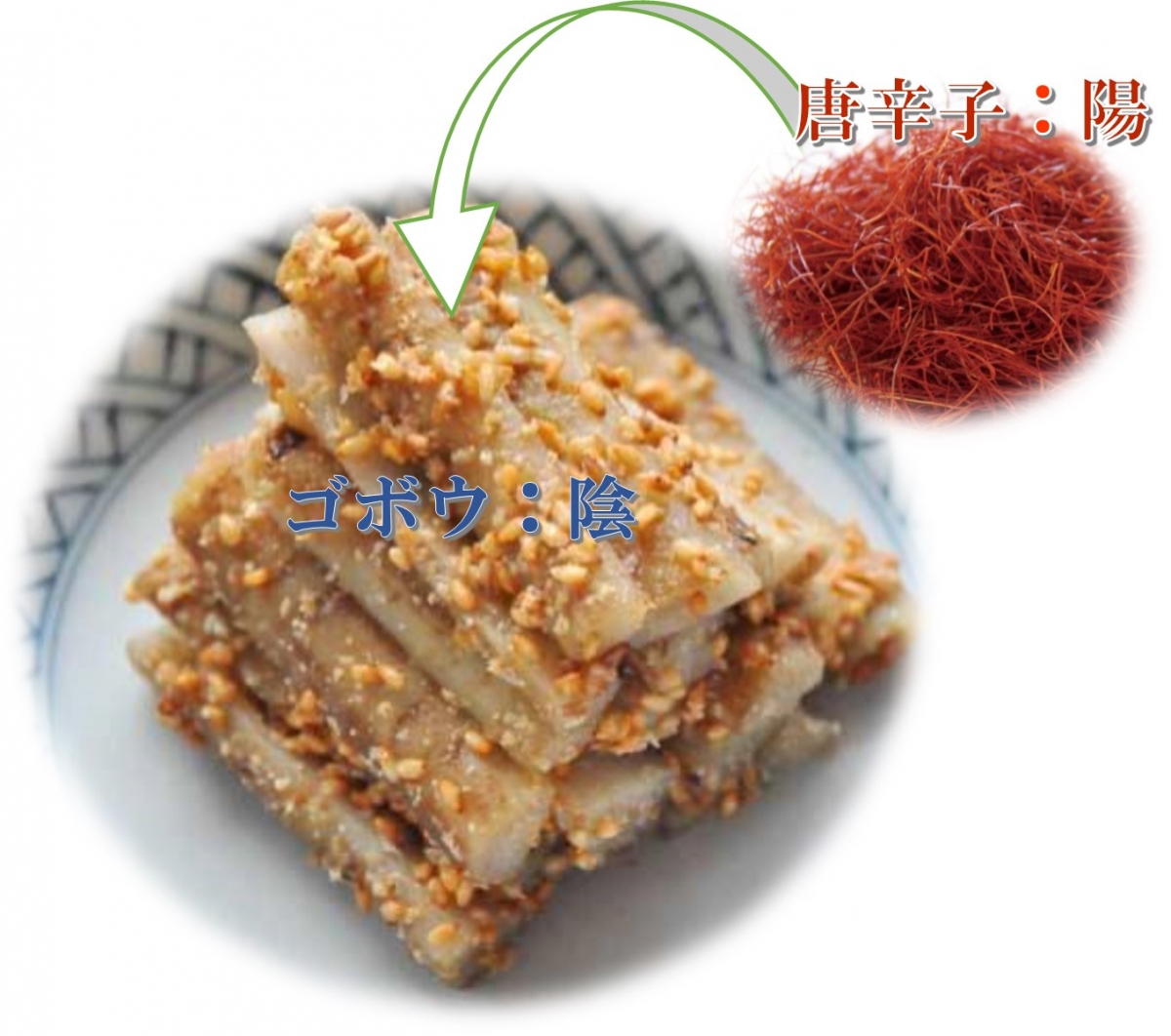

“和食を薬膳で説く”‐たたきゴボウ‐

2021.11.11

“和食を薬膳で説く”

利尿・整腸・咳止め・強壮・解熱・解毒等々、多用な薬効を持つゴボウ。

中国やヨーロッパでは古くから薬として用いられてきました。

日本には平安時代に伝わったとされ、当時は薬草として扱われ、食用になったのは江戸時代から明治にかけてとされます。

漢方では、種は「悪実」または「牛蒡子」「大力士」といい、解熱や解毒・利尿・排膿作用を持つ薬として用いられています。

ゴボウを食用とするのは日本と朝鮮半島の一部だけですが、豊富な食物繊維は、便の量を増やして腸の蠕動運動を高めたり、乳酸菌の活動を活発にして、便秘の解消に役立ちます。

「大根頭にゴボウ尻」ということわざがありますが、大根は頭の太いところ、ゴボウはしっぽの方が柔らかくておいしいとされます。

煮物には、できるだけしっぽに近い部分を使い、頭のほうは炒め物や揚げ物に利用するとよいでしょう。

気をつけたいのは、決して皮をこそげおとさないこと。

皮と実の間にこそ、うま味も香りも薬効成分も多く含まれるので、皮はタワシでこする程度にしましょう。

火も通りやすいので、加熱はシャキシャキ感が残る程度に短時間で仕上げ、ゴボウ特有の香りや歯触りを存分に味わってください。

ところで、寒性のゴボウは、体熱を冷ます作用が強いのが特徴。

体内の余分な熱を除いて、熱性の炎症や腫れものなどを改善する効果が得られます。

ただし、胃腸を冷やし過ぎないように、苦味の相克にあたる、辛味・温性の唐辛子を必ず添えるようにしましょう。

定番料理、きんぴらゴボウに、唐辛子が不可欠なのも、こうした理由があります。

そこで、関西のおせちに欠かせない“たたきゴボウ”に、唐辛子の辛味を加えて陰陽のバランスを良くした“薬膳的たたきゴボウ”の作り方をご紹介します。

これからの季節、食卓に加えて、ゴボウの薬効にあやかりましょう。

【たたきゴボウの作り方】

材料(2人分)

ゴボウ…1本

白炒りごま…大さじ1

A 砂糖…大さじ3

酢…大さじ1

しょうゆ…大さじ2

辛味味噌…小さじ1

糸唐辛子…適量

作り方

① ゴボウはタワシで汚れを落とし、鍋に入る長さに切り、酢少々(分量外)を入れた熱湯でゆでる。

粗熱がとれたら、まな板にのせてすりこぎでたたき、4~5㎝長さに切る。

② すり鉢でゴマをすり、Aを加えてさらにする。

③ ②にゴボウを加えてあえ、器に盛って糸唐辛子を飾る。